Wie in einer Prager Fabrik das Schmerzmittel Metamizol produziert wird

Engpässe bedrohen die Sicherheit unserer Arzneimittelversorgung. Viele Hersteller haben sich aus der Produktion zurückgezogen. In Prag steht eine der letzten europäischen Fabriken, in denen das Schmerzmittel Metamizol noch produziert wird. Ein Besuch im Werk des Generika-Herstellers Zentiva.

Sand. Sand könnte die Lösung für Haus Nummer 204 sein. Das Gebäude im Industriepark kurz vor Prag ist eines der wichtigsten im Werk von Zentiva. Ununterbrochen läuft die Produktion hier. Sie braucht Energie, rund um die Uhr – aber das ist gerade nicht ganz so einfach.

Damit Energie auch nachts nachhaltig geliefert werden kann, denkt man bei Zentiva zusammen mit Prager Universitäten über neue Energiespeichersysteme nach. „Sand aufzuheizen, ihn als Speichermedium zu nutzen, um dann die Energie abzugeben, könnte ein Mittel sein“, sagt Standortleiter Dr. André Ridder. Die Produktivität ließe sich auf diese Weise noch einmal steigern. Doch dafür braucht es noch Zeit, Forschung und vor allem: Planungssicherheit.

Mehr Leute müssen her

Solange sie das nicht haben, müssen Ridder und sein Team auf andere Weise ihren Output erhöhen. Derzeit arbeiten in Prag 850 Menschen. Bis Ende dieses Jahres sollen 50 hinzukommen. Pro Metamizol-Schicht sind dann 28 von ihnen im 24-Stunden-Betrieb im Einsatz – an sieben Tagen in der Woche. Eine der Aufgaben für Haus 204: Die Rohstoffe wiegen, aus denen das Arzneimittel besteht, das Millionen von Menschen in Deutschland dringend benötigen.

Die Bänder laufen nonstop

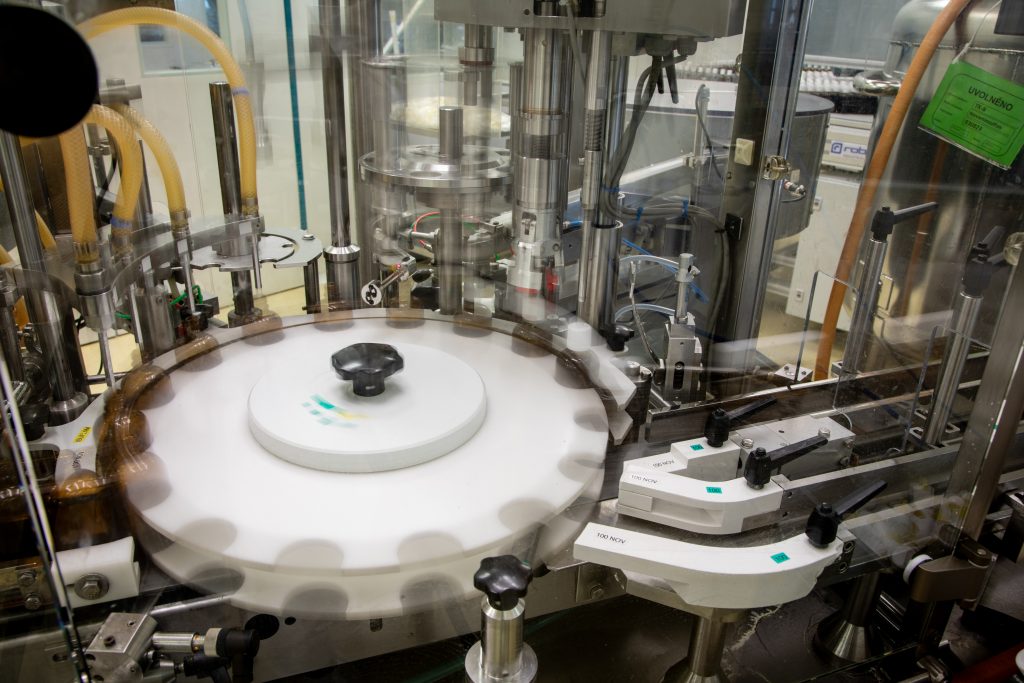

Es ist hell in den Produktionsräumen, sonnendurchflutet. Wer hier arbeitet, trägt Mundschutz. Denn die kleinste Verunreinigung kann bedeuten, dass man gesamte Chargen wegwerfen muss. Ein bisschen sieht es hier aus wie in einem Labor. Ohne Unterlass laufen die Bänder. Maschinen rattern und es klackert leise, während Metamizol-Fläschchen als stetiger Strom über die Bänder rauschen.

Im Lager stapeln sich die versandfertigen Kartons. Dank der neuen Mitarbeitenden kann man hier bald noch mehr produzieren. Doch ob das reicht, um alle Patient:innen zu versorgen, kann niemand sagen. Die Gefahr von Engpässen schwebt auch über dem Werk in Prag – und ist eine Folge des Kostendrucks, unter dem viele Generika-Hersteller produzieren.

Reicht das Metamizol für alle?

Metamizol ist ein Schmerzmittel, das vor allem in Krankenhäusern zum Einsatz kommt. Krebspatient:innen erhalten es gegen Tumor-Schmerzen. Und zwei Drittel aller Patient:innen erhalten es nach einer Operation. Im Jahr 2022 wurden für GKV-Versicherte insgesamt 272 Millionen Tagesdosen verordnet – davon 82,6 Millionen in Form von Tropfen.

„Deutschland ist ein Generika-Markt“, sagt Josip Mestrovic, General Manager von Zentiva. „Acht von zehn Patient:innen bekommen eine generische Packung verordnet.“ Dabei entfielen gerade einmal 7,1 Prozent der gesamten Arzneimittelausgaben der Krankenkassen auf die Hersteller von Generika. „Da fehlt die Balance“, so Mestrovic. „Mit 7,1 Prozent der Kosten kann man nicht 80 Prozent der Bevölkerung mit Medikamenten versorgen.“

Mestrovic wundert es nicht, dass in den letzten Jahren immer mehr Unternehmen aus dem Markt ausgestiegen sind und es immer wieder zu Versorgungsengpässen bei Medikamenten kommt. Zwar betont er, dass man insbesondere die Produktion von lebensrettenden Medikamenten aus ethischer Verantwortung heraus schwerlich einstellen könne. Gleichzeitig macht er klar, dass man in vielen Bereichen schlicht nicht mehr kostendeckend produzieren könne. „Wir wollen die Menschen mit Arzneimitteln versorgen und sind dabei doch auch ein Wirtschaftsunternehmen“, sagt Mestrovic.

Wegen der geringen Erstattungspreise kauft Zentiva den Wirkstoff für Metamizol längst in China ein. Dass man weiterhin die Lagerhallen mit Medikamenten bis unters Dach bestückt hat, erklärt sich auch durch die Quasi-Monopolstellung des Unternehmens. Bei Metamizol hat Zentiva in Deutschland einen Marktanteil von rund 75 Prozent. Außer ihnen gibt es bloß noch einen weiteren Produzenten, der in nennenswertem Umfang das Schmerzmittel produziert. Die anderen Anbieter haben nur winzige Marktanteile. „Für die meisten Hersteller lohnt sich die Produktion von Metamizol schlicht und ergreifend nicht mehr“, weiß Mestrovic.

Die Preise sind schlicht zu niedrig

Die Gründe dafür kennt Ulrike Holzgrabe gut. Die Seniorprofessorin für pharmazeutische und medizinische Chemie an der Uni Würzburg erklärt: „Wir haben 2009 ein Arzneimittelgesetz bekommen, in dem Festbeträge für die Kosten eines Generikums festgelegt worden sind. Diese Beträge sind seitdem nicht erhöht worden, obwohl die Produktionskosten immer mehr gestiegen sind.“

In der Praxis sieht das dann so aus: Das Prager Werk von Zentiva produziert rund fünf Millionen Flaschen an flüssigem Metamizol zu je 1,27 Euro pro 20-Milliliter-Flasche. So hoch ist der Festbetrag – also das, was die Krankenkassen dem Hersteller für sein Arzneimittel erstatten. Von diesem Betrag gehen allerdings noch Rabatte ab, die die Hersteller den Krankenkassen gewähren. So schreibt etwa die AOK als die größte Krankenkasse Deutschlands den Bedarf für den ambulanten Markt exklusiv aus. Das heißt: Sie beauftragt allein das Unternehmen mit der Produktion von Metamizol, das ihr den höchsten Rabatt anbietet.

Was, wenn man die Ausschreibung nicht gewinnt?

Ob Zentiva den nächsten Rabattvertrag ab Februar 2024 mit zwei Millionen Flaschen gewinnen wird, weiß derzeit niemand. Und auch nicht, was man dort im Zweifel mit den Flaschen macht, die bis dahin möglicherweise umsonst produziert wurden. So viel aber weiß man: Investiert werden kann erst einmal gar nichts. Weder in Sand noch in neue Abfülleinheiten, die den Output noch einmal erhöhen könnten. Dazu ist der Planungshorizont durch die Rabattverträge viel zu kurz.

Als Zentiva das Arzneimittel 2005 in Deutschland einführte, sahen die Rahmenbedingungen noch anders aus. Es gab noch keine Rabattverträge, nicht diesen Preisdruck, von Krieg in Europa, Inflation und Energiekrise ganz zu schweigen. „Man muss sich nur mal vorstellen, was wäre, wenn es dieses Schmerzmittel nicht mehr gäbe“, sagt Mestrovic. Die Folgen für die medizinische Versorgung wären katastrophal. „Man kann bei Medikamenten nicht, wie etwa in der Bau- oder Autoindustrie, sagen: Dann kommt es halt später“, sagt Mestrovic. Die Betroffenen brauchen das Medikament – wer möchte ihnen erklären, dass es gerade Lieferschwierigkeiten gibt?

Die Abhängigkeit ist riesig

Ein Problem sind auch die Lieferketten. Verschiedene Roh- und Verpackungsmaterialien wie beispielsweise Aluminiumfolie werden knapper.

Die Gründe dafür kennt Wissenschaftlerin Ulrike Holzgrabe: „Wir haben nicht nur das Problem, dass wir Zwischenprodukte und Reagenzien in China kaufen müssen. Wir haben eine ganze Menge an chemischer Industrie in Deutschland verloren. Die Halogenchemie beispielsweise, die sich damit beschäftigt, wie man ein Fluor- oder Chlor-Element an ein Molekül bekommt, machen wir hierzulande nicht mehr, weil es die Umwelt belastet“, sagt Holzgrabe. Die Produktion anderer Substanzen sei eingestellt worden, weil es schlicht zu teuer sei. Das lasse sich vielleicht wirtschaftlich nachvollziehen, aber damit begebe man sich in eine gefährliche Abhängigkeit. Die Folgen, wenn es kurzfristig aufgrund eines politischen Konfliktes zu einem Lieferstopp käme, wären für das deutsche Gesundheitssystem verheerend.

Nur eine Option: weitermachen

Wie fragil das System ist, sah man bereits in den vergangenen Monaten, als zuerst Fiebersäfte für Kinder und später Antibiotika knapp wurden. Zwar nahm sich die Politik des Problems an und verabschiedete das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG). Doch leider wurden nur partiell Lösungen erarbeitet und Patient:innen, die für ihre Therapie Schmerzmittel – häufig Generika wie Metamizol – benötigen, profitieren überhaupt nicht von dem Gesetz.

Anstatt sich zu freuen, beobachtet Zentiva-Chef Josip Mestrovic seine steigenden Marktanteile mit großer Sorge. „Das ist kein gutes Zeichen für Deutschland“, sagt er. Denn die letzten verbliebenen Unternehmen könnten nicht die gesamtdeutsche Bevölkerung mit Arzneimitteln versorgen – egal wie viele neue Mitarbeiter gefunden werden, egal in wie viel neue Technologie trotz der unsicheren Lage investiert werden kann, und egal ob Sand in naher Zukunft Energie speichern kann oder nicht.

Im Haus Nummer 204 stellt Mestrovic eine Frage, die er zugleich selbst – mit ruhiger, aber warnender Stimme – beantwortet. „Können wir Arzneimittelsicherheit in den nächsten fünf Jahren gewährleisten? Wir tun alles dafür, aber ich würde meine Hand – Stand heute – dafür nicht ins Feuer legen.“

Wie ein Frühwarnsystem Engpässe nicht nur erkennen – sondern ihnen auch vorbeugen kann