Seit Monaten werden immer wieder Arzneimittel knapp. Die Liste ist lang. Es fehlen Antibiotika, Kinderarzneimittel oder Blutdrucksenker.

Was die Hersteller gegen die Engpässe bei Medikamenten tun, was das ALBVVG bringt und was noch geschehen muss, lesen Sie hier.

Welche Arzneimittel sind derzeit knapp?

Die Lieferengpässe betreffen viele Arzneimittelgruppen. Neben Medikamenten für Kinder sind auch Krebsmittel, Blutdrucksenker und Diabetes-Medikamente immer wieder nicht lieferbar. Welche Arzneimittel derzeit akut im Engpass sind, entnehmen Sie bitte der Lieferengpass-Liste des BfArM.

Warum kommt es immer wieder zu Engpässen?

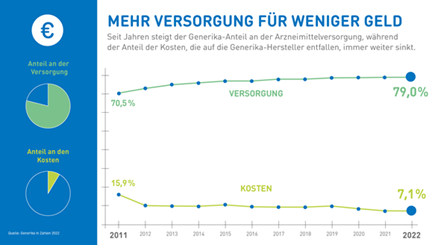

Generika stellen 80 Prozent der Arzneimittel dar und machen nur einen minimalen Anteil an den Arzneimittelausgaben aus. Dieser beträgt – nach Abzug aller Abschläge und Rabatte – bloß noch 7 Prozent. Das ist ein Missverhältnis, dessen Folgen für die Versorgung spürbar geworden sind.

Einige Wirkstoffe sind kaum noch kostendeckend zu produzieren (z.B. das Brustkrebsmittel Tamoxifen). Deshalb ziehen sich immer mehr Hersteller aus der Produktion zurück. Die wenigen Unternehmen, die noch am Markt sind, müssen diesen Wegfall dann kompensieren. Kommt es bei einem zum Lieferengpass im Produktionsprozess oder steigt die Nachfrage an, können sie das nicht ausgleichen.

Für eine Entspannung der Lage wäre eine Ausweitung der Kapazitäten notwendig. Unerlässlich wäre zudem, dass wieder mehr Hersteller in die Versorgung einsteigen. Das aber ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht möglich.

Der Generika-Anteil an der Versorgung ist in den letzten Jahren massiv gestiegen, ihr Anteil an den Ausgaben aber gesunken:

Warum sind oft Kinderarzneimittel von Lieferengpässen betroffen?

Bei Kinderarzneimitteln war der Kostendruck über Jahre besonders hoch. Denn diese hatten bislang einen niedrigeren Festbetrag als Arzneimittel für Erwachsene. Kinderarzneimittel sind in der Regel Säfte und als solche in der Herstellung deutlich aufwändiger. Immer mehr Unternehmen haben deshalb die Produktion von Kinderarzneimittel eingestellt.

Warum kommt es verstärkt bei Antibiotika zu Engpässen?

Die Produktion von Antibiotika ist sehr anspruchsvoll, das Erstattungsniveau aber extrem niedrig. Hersteller erhalten oft nur ein paar Cent pro Tagestherapiedosis dieser oft lebensrettenden Arzneimittel. In der Vergangenheit haben sich daher viele Unternehmen aus der Versorgung zurückgezogen – einfach, weil die Produktion für sie nicht mehr wirtschaftlich ist. Infolgedessen gibt es für einige Antibiotika bloß noch einen oder zwei Anbieter. Und hier liegt die Gefahr für die Versorgung: Kommt es – etwa in der Erkältungssaison – zu erhöhter Nachfrage, kommen die verbliebenen Hersteller mit der Produktion oft nicht hinterher.

Was bringt das Lieferengpass-Gesetz (ALVBVVG)?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte erkannt, dass die jahrelange „Über-Ökonomisierung“ bei Generika für die Engpässe verantwortlich ist. Mit dem Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) wollte die Politik deshalb Anreize setzen, damit wieder mehr Hersteller Arzneimittel produzieren. Seit dem ALBVVG darf es für Kinderarzneimittel keine Rabattverträge mehr geben, die Festbeträge können um 50 Prozent erhöht werden. Und für Antibiotika sind Maßnahmen beschlossen, die diversifiziertere Lieferketten erlauben.

Das Problem: Kinderarzneimittel und Antibiotika machen zusammen nicht einmal 1 Prozent der Arzneimittel aus. Bei allen anderen Arzneimitteln – also bei Blutdrucksenkern, Diabetesmitteln oder Antidepressiva – bleibt die Situation, wie sie ist.

Das bedeutet: Für 99 Prozent der Arzneimittel das Problem der Lieferengpässe nicht einmal angegangen.

Dazu sagt Bork Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika: „Die Maßnahmen der Bundesregierung für mehr Versorgungssicherheit sind Pflaster, keine Strategie. Denn die gefährliche Systemlogik bleibt bestehen: Nur der billigste Anbieter erhält in einer Ausschreibung den Zuschlag. Unternehmen, die in mehr Liefersicherheit investieren, haben das Nachsehen. Das ist absurd und muss endlich geändert werden.

Was bringt das ALBVVG für die Versorgung mit Kinderarzneimitteln?

Für Kinderarzneimittel darf es keine neuen Rabattverträge mehr geben. Festbeträge werden um 50 Prozent erhöht. Das ermöglicht den Unternehmen eine kostendeckende Produktion — aber mehr auch nicht.

Auf diese Weise hat die Politik die Situation bei den Kinderarzneimitteln stabilisiert. Sie hat verhindert, dass noch mehr Hersteller aus der Produktion ausgestiegen sind. Aber sie hat nicht erreicht, dass weitere Hersteller die Produktion aufgenommen haben. Das ALBVVG enthält schlicht zu wenig Anreize, als dass Hersteller in den Ausbau von Produktionsstätten investieren könnten. Und nur das würde wirklich künftige Lieferengpässe verhindern.

Entstehen derzeit neue Werke, die das Lieferengpass-Problem entschärfen werden?

Zuweilen wird der Eindruck erweckt dass in Deutschland oder in Europa derzeit neue Werke entstehen oder Unternehmen überlegen, sich wieder in Europa anzusiedeln. Das aber ist nicht der Fall. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass es in jedem Winter wieder zu Engpässen bei Kinderarzneimitteln kommt.

Dazu sagt Bork Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika: „Die Grundidee des ALBVVG, Hersteller durch Anreize dazu zu bringen in der Versorgung zu bleiben, ist gut. Es macht aber keinen Sinn, das ausschließlich bei Kinderarzneimitteln zu tun.“

Was Generika-Hersteller zu den Effekten des ALVVG sagen, lesen Sie hier.

Was bringt die im ALBVVG fixierte verpflichtende Vorratshaltung von sechs Monaten?

Das ALBVVG verpflichtet Unternehmen dazu, vor Abschluss eines Rabattvertrages einen Sechs-Monats-Vorrat des betreffenden Arzneimittels bereitzuhalten. Das aber ist eine Scheinlösung: Klingt gut, bringt aber in Wirklichkeit weitere Problem mit sich. Denn: Die neue Regelung erhöht den Kostendruck auf die Unternehmen, stellt eine enorme Hürde für den Einstieg in die Versorgung dar und ist bei Arzneimitteln, die immer wieder im Engpass sind, gar nicht zu realisieren.

So sind ja viele Engpässe die Konsequenz daraus, dass es zu wenige Hersteller gibt. In den von Engpässen betroffenen Märkten haben die letzten verbliebenen Unternehmen – etwa von Fiebersaft oder Antibiotika – bereits Probleme, die akuten Bedarfe überhaupt zu bedienen. Jetzt verschärft sich die Lage noch mehr. Denn nun müssen die Hersteller auch noch enorme Vorräte anlegen, um überhaupt einen Zuschlag in den Ausschreibungen zu bekommen. Zudem werden so Produktionskapazitäten gebunden, auf deren flexible Verfügbarkeit es im Falle eines akuten Engpasses ankäme.

Außerdem verursacht die Vorratshaltung für die Hersteller weitere Kosten. Genau das aber ist kontraproduktiv. Denn: Das ALBVVG wollte Unternehmen animieren, in die Produktion zurückzukehren. Dafür sollte es Anreize geben. Stattdessen erhöht es die Kosten, was Unternehmer eher abschreckt als anzieht.

Dazu sagt Bork Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika: “Keine Lagerhalle wird je einen Engpass verhindern. Es wird ihn maximal kurzfristig etwas abpuffern können. Hersteller müssen in den Ausbau ihrer Werke investieren können. Märkte müssen so attraktiv sein, dass Hersteller hier wieder investieren wollen. Was die Politik forcieren sollte, ist mehr Produktion – und nicht größere Lager.“

Was muss die Politik tun, um die Produktion wichtiger Arzneimittel zurück nach Europa zu holen?

Eine „Rückverlagerung“ der Generika-Produktion ist wenig realistisch. Möglich aber wäre, mehr Unabhängigkeit bei kritischen Wirkstoffen. Allerdings: Kurzfristig ist das nicht zu machen. Hier hat Deutschland in den letzten Jahren wertvolle Zeit verstreichen lassen. Während die österreichische Regierung den Ausbau der Penicillin-Produktion in Kundl massiv unterstützt hat, ist Deutschland untätig geblieben. Ein Zögern, das sich jetzt rächt – denn der Ausbau von Produktionskapazitäten benötigt Jahre.

Das ALBVVG bot die Chance, generische Lieferketten zu diversifizieren – doch die hat die Politik vertan. Lediglich bei Antibiotika hat sie vorgeschrieben, dass europäische Wirkstoffquellen zu berücksichtigen sind. Beim Rest der Generika bleibt alles, wie es ist. Und das, obwohl auch bei Schmerzmitteln, Diabetes-Medikamenten oder Arzneimitteln gegen Bluthochdruck die Abhängigkeit von China riesig ist.

Wenn die Politik die Abhängigkeit von China bei generischen Wirkstoffen reduzieren will, muss sie erwirken, dass die Krankenkassen ihre Zuschläge nicht länger nach dem „Hauptsache-Billig-Prinzip“ vergeben. Derzeit geht es den Kassen nur darum, den niedrigsten Preis zu erzielen. Das aber begünstigt chinesische Hersteller und verhindert jede Investition europäischer Unternehmen in mehr Liefersicherheit.

Will die Politik gezielt Produktionsanlagen in Europa ausbauen, brauchen die Unternehmen angesichts des niedrigen Erstattungsniveaus die Unterstützung der Politik. Diese kann sich in konkreten Investitionszuschüssen zeigen. Eine Blaupause kann die Vereinbarung zwischen der Österreichischen Regierung und Sandoz sein. Sandoz hat 200 Millionen in den Ausbau seiner Penicillin-Produktion in Kundl investiert und wurde vom Staat dabei mit 50 Millionen Euro unterstützt. Dafür hat sich das Unternehmen verpflichtet, zehn Jahre lang die Penicillin-Produktion für ganz Europa sicherzustellen.

Dazu sagt Bork Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika: “Wir brauchen keine Zombiewerke in Europa, die dauerhaft subventioniert werden müssen. Was wir brauchen, ist ein Erstattungssystem, das es europäischen Werken erlaubt, wettbewerbsfähig zu produzieren und in mehr Liefersicherheit zu investieren.“

Warum werden immer mehr Arzneimittel in Asien produziert?

Seit über 20 Jahren verschiebt sich die Herstellung von Wirkstoffen massiv in Richtung Asien. Das Verhältnis hat sich seitdem umgekehrt: Im Jahr 2000 wurden noch zwei Drittel der Wirkstoffe in Europa produziert. Heute stammen zwei Drittel aus Asien. Die Hintergründe haben wir 2020 in unser „Wirkstoffstudie“ untersucht.

China etwa hat früh die Relevanz der Wirkstoff-Produktion erkannt und ihren Ausbau stark gefördert. Durch den größeren Produktionsumfang konnten chinesische Werke ihre Kosten zudem enorm reduzieren. Der Kostendruck auf Generika hierzulande hat die Abwanderung noch beschleunigt.

Denn: Wer eine Ausschreibung der Krankenkassen in Deutschland gewinnen möchte, muss der günstigste Anbieter sein. Andere Kriterien gibt es nicht. Wer aber der Günstige sein will, muss seine Lieferketten und seine Produktion auf maximale Effizienz trimmen. Oder anders gesagt: Wer eine Ausschreibung gewinnen und in Deutschland Patient:innen versorgen will — der kann oftmals nicht anders, als seine Wirkstoffe in Asien zu beziehen.

Ist es ein Problem für die Liefersicherheit, dass zwei Drittel der Wirkstoffe in Asien produziert werden?

Das Problem liegt weniger darin, dass wir Wirkstoffe aus Asien beziehen. Es liegt vielmehr darin, dass bei einigen Arzneimitteln (z.B. Antibiotika) fast die gesamten Wirkstoffe aus Asien kommen. Das birgt ein erhebliches Klumpenrisiko, das vor allem mit Blick auf China große geopolitische Probleme mit sich bringen kann.

Fakt ist aber auch: Ursache der jüngsten Engpässe war nicht, dass bestimmte Wirkstoffe nicht aus China und Indien zu uns gelangten. So wurde etwa der Wirkstoff von Tamoxifen überwiegend in Europa hergestellt, als es im vergangenen Jahr zu Engpässen kam. Auch für den Engpass bei Fiebersäften war nicht der ausbleibende Wirkstoff verantwortlich. Vielmehr waren durch den enormen Preisdruck zu viele Generika-Unternehmen aus der Produktion ausgestiegen. Die übrigen, noch verbliebenen, Hersteller konnten die Nachfrage nicht kompensieren.

Die Hauptursache für die aktuellen Lieferengpässe sind also nicht die gestörten Transportwege des Wirkstoffs – es ist die Tatsache, dass sich zu viele Hersteller aus der Produktion zurückgezogen haben und die Verbliebenen die Versorgung nicht mehr stabil sicherstellen können.

Der Preisdruck zerstört die Anbietervielfalt. Wo wenige Unternehmen riesige Teile der Versorgung stemmen müssen, herrscht eine große Anfälligkeit für Lieferengpässe. Generika-Hersteller brauchen eine vernünftige ökonomische Grundlage, um im Markt zu bleiben. Das Problem ist folglich nicht unbedingt Asien, das Problem ist das „Hauptsache-billig“-Prinzip der Krankenkassen, das zu gefährlichen Abhängigkeiten führt und die Versorgung destabilisiert.

Warum ist die Lage in anderen Ländern EUROPAS deutlich besser als hierzulande?

Für eine Beurteilung der Situation in anderen Ländern fehlt uns der Überblick. Dafür müssten Sie bitte bei unserem europäischen Dachverband „medicines for Europe“ nachfragen. Es ist aber so, dass die Situation in den Niederlanden und Großbritannien ähnlich desolat wie in Deutschland – und es sicher kein Zufall ist, dass das beides Länder sind, die ebenfalls auf extreme Tiefpreise von Generika setzen.

Was muss jetzt passieren?

Es braucht ein atmendes Preissystem für Generika. Wenn Unternehmen keine Chance haben, höhere Herstellkosten aufgrund ihrer Investitionen in mehr Liefersicherheit auch von den Krankenkassen erstattet zu bekommen, werden sie diese nicht stemmen können.

Das würde die Lage stabilisieren:

- Anreize für mehr Produktion

Um dauerhaft wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen Unternehmen für ihre Arzneimittel auskömmliche Preise erzielen können. Das ist bislang oft nicht der Fall, weil Unternehmen keine Möglichkeit haben, ihre Preise an die gestiegenen Kosten anzupassen. Deshalb müssen engpass-gefährdete Arzneimittel (z.B. Antibiotika) für ausreichend lange Zeiträume (5 Jahre) von sämtlichen Preissenkungsinstrumenten befreit werden. Die Regeln, die das ALBVVG für Kinderarzneimittel entworfen hat (Aussetzung der Rabattverträge und Preiserhöhung um 50%) müssen auch hier Anwendung finden. Nur so werden Unternehmen ermutigt, in diesem Bereich zu investieren und die Produktion aufrechtzuhalten.

- Diversifizierung von Lieferketten

Um Lieferketten global zu diversifizieren, mehr Unabhängigkeit von Europa von wenigen Weltregionen zu erreichen, müssen verbindliche Vorgaben für die Gestaltung der Lieferketten in allen Rabattverträgen festgelegt werden. Das ALBVVG hat das erstmals für Antibiotika eingeführt, die Kriterien aber müssen für alle Rabattverträge über Generika gelten.

- Investitionsförderungen von Produktionsstätten

Will die Politik ausdrücklich mehr Produktion in Europa, brauchen die Unternehmen angesichts des niedrigen Erstattungsniveaus Unterstützung. Diese kann sich in konkreten Investitionszuschüssen zeigen. Eine Blaupause etwa kann die Vereinbarung zwischen der Österreichischen Regierung und Sandoz sein. Sandoz hat 200 Millionen Euro in den Ausbau seiner Penicillin-Produktion in Kundl investiert und wurde vom Staat dabei mit 50 Millionen Euro unterstützt. Dafür hat sich das Unternehmen verpflichtet, zehn Jahre lang die Penicillin-Produktion für ganz Europa sicherzustellen. In Deutschland gibt es bislang keine vergleichbare Initiative.

Warum können Generika-Hersteller die Preise nicht erhöhen?

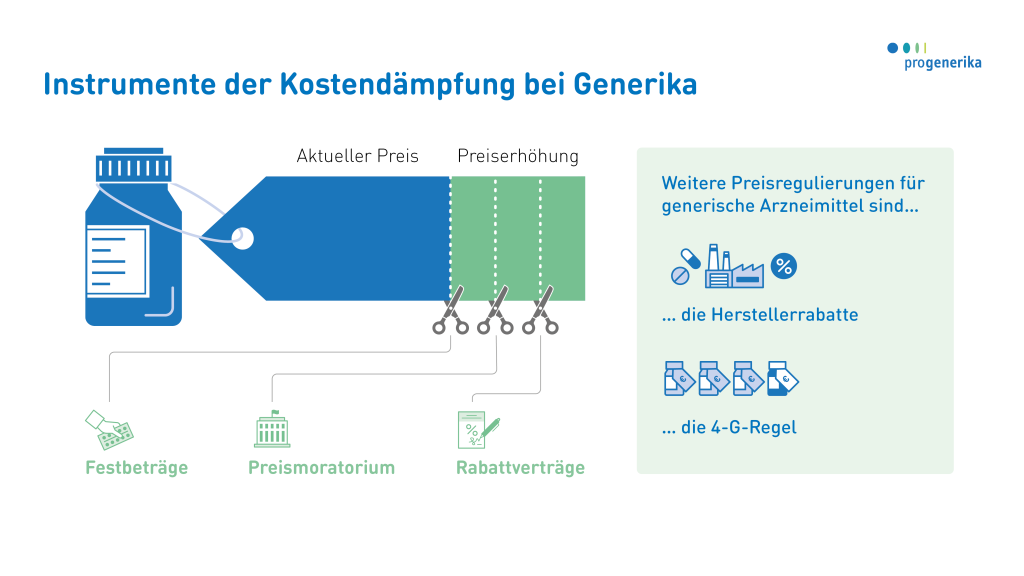

Ein Netz aus Kostensparinstrumenten hält die Preise von Generika seit vielen Jahren im Keller.

- FESTBETRÄGE: Für die meisten Generika gibt es einen Festbetrag – das ist die maximale Summe, die die gesetzlichen Krankenkassen dem Hersteller gestatten. Hebt ein Hersteller seinen Preis über den Festbetrag an, müssen die Patient:innen die Differenz selbst bezahlen.

- PREISMORATORIUM: Ist für ein Generikum kein Festbetrag festgelegt, unterliegt es dem sogenannten Preismoratorium. Dies friert die Preise auf dem Niveau von 2009 ein, bzw. fixiert den Preis, mit dem das Arzneimittel zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt gekommen ist. Hebt nun der Unternehmer seinen Preis über die vom Preismoratorium festgelegte Preisgrenze an, muss er die Differenz als Rabatt an die Krankenkassen zurückzahlen.

- REGEL VON DEN VIER GÜNSTIGSTEN: Darüber hinaus gibt es – neben zusätzlichen gesetzlich vorgesehenen Rabatten — weitere Preisregulierungsmechanismen, die dafür sorgen, dass die Preise „im Keller“ bleiben. Eines davon ist die sogenannte 4‑G-Regel — juristisch gesehen eine untergesetzliche Regelung. Sie verpflichtet die Apotheken dazu, stets eines der vier günstigsten Präparate abzugeben, sofern es keinen Rabattvertrag gibt. Wer also hier nicht darunter fällt, wird nicht abgegeben.

- RABATTVERTRÄGE: Zu guter Letzt sind es die Rabattverträge, die das Preisniveau fixieren. Hier verpflichten sich die Hersteller im Rahmen von Ausschreibungen, ein bestimmtes Arzneimittel zwei Jahre lang zu einem vereinbarten Preis zu liefern. Da diese Ausschreibung derjenige gewinnt, der der Krankenkasse den höchsten Rabatt gewährt, ist dieser Preis meist sehr niedrig. Eine Anpassung nach oben – etwa wegen gestiegener Kosten – ist während eines laufenden Vertrages nicht möglich.

Besonders fatal: Diese Instrumente wirken meist im Zusammenspiel auf Generika ein. So unterliegen die allermeisten Generika sowohl einem Festbetrag als auch einem Rabattvertrag. Erhöht nun ein Hersteller seinen Preis, muss er diese Erhöhung direkt wieder an die Krankenkassen abführen. Denn mit der Preiserhöhung erhöht sich auch der Rabatt an die Krankenkasse – und der reale Preis bleibt weiterhin im Keller.